嫌いな人もいるかもしれないが、私はイチジク(無花果)が大好きだ。

初めていちじくを食べたのは小学生の時。おじいちゃんが所有する大きな畑に1本だけ生えたいちじくの木から、もぎたてを食べさせてもらった。

おじいちゃんは母方の祖父で、90歳まで生きた。とても優しくて穏やかな人柄だった。

おじいちゃんの畑は家から自転車で15分位の場所で、小学校の帰り道にあった。畑には色んな野菜があって、私と母はよくお手伝いをしながら野菜をもらっていた。

おじいちゃんが天国に行った今でも、毎年いちじくの季節になるとおじいちゃんとの日々を思い出す。

初めていちじくを食べた日

その日はサツマイモを掘るお手伝いをしていた。すごく大きなサツマイモを掘り当てたご褒美に採れたてのいちじくを食べさせてもらった。

見た目はイマイチだったが、すごく甘くて美味しかったのを覚えている。

その日以来私はいちじくにハマってしまった。いちじくの季節になると、好きなだけいちじくを食べさせてもらえた。といっても小学生だったので、1日5個も食べたらお腹いっぱいになってしまうし、母親にお腹を壊すと止められた。

私にとっていちじくとは、無料で好きなだけ食べられる果物だった。

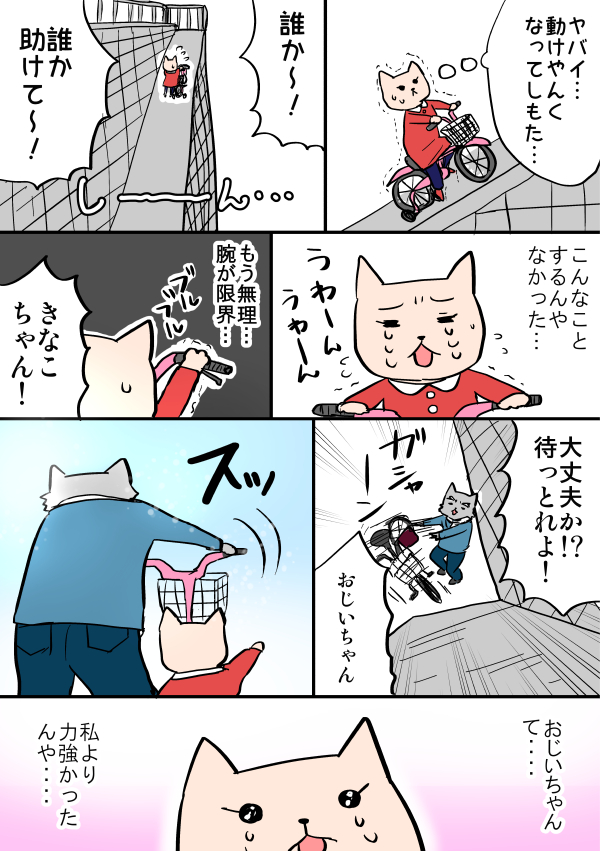

おじいちゃんがスーパーマンになった日

ある日、友達と遊んだ帰り道に、私は45度に傾斜した坂道に挑戦することにした。

この坂道は私が住む家への近道だったのだが、自転車で登れたことはまだなかった。成功した暁には友達に「あの坂?昨日登ったよ?」とドヤる目的で私は一人チャレンジしてみることにしたのだ。

勢いをつけて2分の1まで登ってみたが、やはり登りきれず坂道の途中で自転車を降りた。自転車を押して登ろうとしたのだが、残り3分の1まで来たところで力を使い果たしてしまい、自転車が重力に引っ張られて動かなくなった。

自転車を横に倒してみようとしたが、道幅が狭い上に後ろの補助輪が邪魔して倒すこともできなかった。自転車を支えきれなくなった腕が疲れてブルブルと震えた。

このままでは自転車ごと坂道を真っ逆さまに転がり落ちてしまう。しかし、父親におねだりして買ってもらったお気に入りの自転車だったので絶対に傷つけたくなかった。

急な坂道は大通りから少し奥まった場所にあった。たまたま畑に向かう途中だったおじいちゃんが、私の泣き声に気づいて駆けつけてくれたのだ。

私は自分の自転車を傷つけたくなくて泣いていたのに、おじいちゃんは自分の自転車を投げ出して助けに来てくれた。

子供の頃にありがちな自信だが、自分はおじいちゃんより力が強いと思っていた。

理由はおじいちゃんが自分より小さなサツマイモを採っていたからという限定的なデータに基づいたものだったのだが、この日以来おじいちゃんはスーパーマン級の力の持ち主というデータに私の中で格付けられた。

大きな家と畑が消えた日

おじいちゃんの家は細い道を入った先にある古い平屋だった。五右衛門風呂の汲み取りトイレ、キッチンは土間という昔ながらの家だ。そこにおじいちゃんとおばあちゃん、母親の兄夫婦、3人の孫の7人で慎ましく暮らしていた。

おじさんとおばさんは共働きだったし、おじいちゃんは畑の野菜を売ったりしていた。おばあちゃんもアルバイトをして皆でコツコツとお金を貯め、畑をつぶして豪華な2階建ての家を建てたのだ。

新築のお披露目会の日に見に行ったら、おじいちゃん達が住む新しい家は玄関がすごく広くて、今までの家の3倍の広さになっていた。おじいちゃんとおばあちゃんは「毎日旅館に泊まってるみたいで落ちつかんわ…」と照れくさそうに笑っていた。

畑はほとんど駐車場になっていちじくの木も刈り取られてしまった。

おじいちゃんは畑がなくなって家のテレビの前で過ごすことが増えた。おじいちゃんの趣味はお金をかけない競馬で、テレビの前でずっと走り続ける馬を座って眺めていたのが印象的だった。

畑がなくなってから私がおじいちゃんと会う機会はすっかり減ってしまった。

おじいちゃんの誕生日会

おじいちゃんが80歳を過ぎた頃から、親戚一同でお誕生日会を毎年開くようになった。

私は誕生日に何をプレゼントしたらいいかわからなくて、ペアのマグカップをプレゼントした。するとおばあちゃんは泣いて喜んでくれた。

当時は「マグカップがそれほど嬉しかったのか」とビックリしてしまった。

しかし今思えば、これから何年おじいちゃんとこの食器を一緒に使えるのかとおばあちゃんは考えてしまったのかもしれない。

泣いているおばあちゃんをおじさんが「何泣いとるんや~!」と明るく茶化し、おじいちゃんはニコニコしながらティッシュを渡していた。

帰りがけになると「最後かもわからんで写真撮っとけ~!」というおじさんの一言で集合写真を撮るのが毎年の流れだった。

結局このマグカップは「割れたら嫌だから」という理由で一度も使われることなく、居間のガラス棚の中にずっと飾られていた。

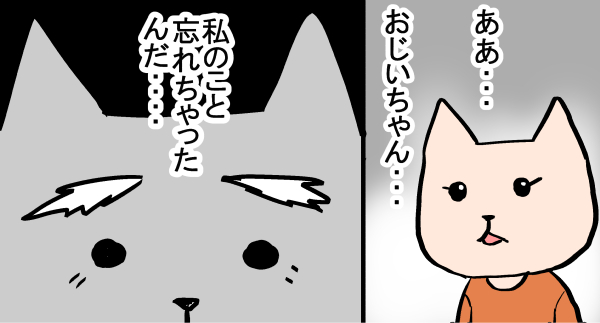

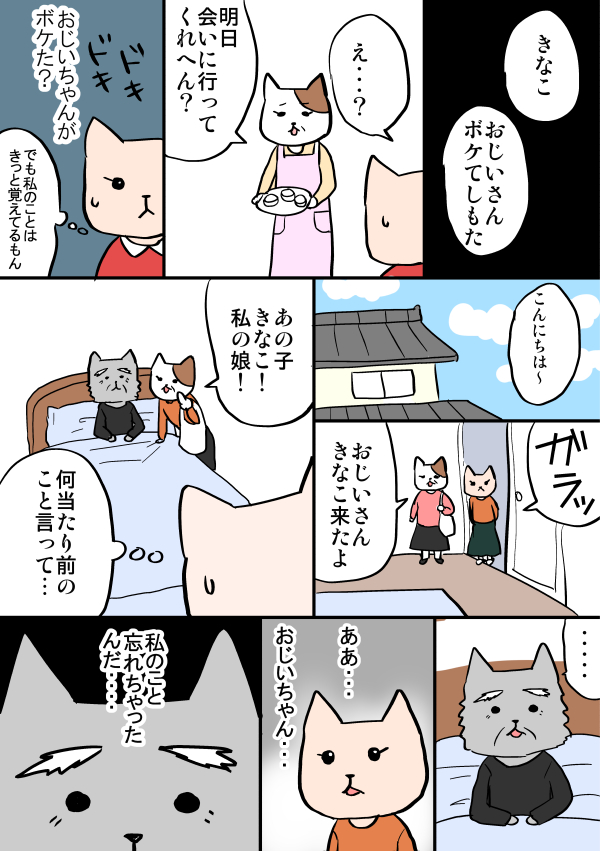

おじいちゃんがボケてしまった日

母からおじいちゃんがボケてしまったと聞かされた日。ボケるということを目の当たりにしたことがなかった私はイマイチ状況がピンと来なかった。

母は私とおじいちゃんを会わせるために日にちを段取りしてくれた。母はおじいちゃんが覚えている人を探したかったみたいで、家族全員おじいちゃんの家へ面会しに行った。

私は心のどこかで、「私を見たら全部思い出してボケが直るんじゃないか」と根拠のない自信で満ち溢れていた。

しかし、ベッドの上にいたおじいちゃんの目は、知らない人を見る目だった。とてもショックで泣きそうだったがそんなわけにもいかず、私は終始おじいちゃんの前で引きつった笑顔を浮かべていた。

この年以来、おじいちゃんの誕生日会が開かれることはなくなり、私がおじいちゃんに会いに行くきっかけもなくなってしまった。

おじさん夫婦は共働きだったので、母親だけが毎日おじいちゃんの介護に通っていた。今思えば私も母を手伝ったらよかったのに、自分を忘れてしまったおじいちゃんの目が怖くて逃げてしまった。

私は大学に進学して就職して忙しくしている間に、おじいちゃんの命のろうそくはどんどん短くなっていった。

おじいちゃんの心臓が止まった日

ある日の深夜、「お爺さんの心臓が止まった」と母から連絡があった。母からは「深夜だし、おじさん家族が付き添うから来なくていい」と言われ、私はおじいちゃんの心臓が無事動くように祈ることしかできなかった。

するとその夜、おじいちゃんの心臓は無事動き始め、一命をとりとめたのだ。私は次の日の昼に、お見舞いに行くことにした。

病室に入ると母が付き添っていた。母はおじいちゃんに「お爺さん。きなこ来たよ。よかったなぁ」と話しかけた。おじいちゃんには色んな点滴や呼吸器がつけられて、こちらが話しかけてもピクリとも動かなかった。

心臓は動いたものの、おじいちゃんの意識は戻っていなかった。私はどう声をかけていいかわからず立ち尽くしていた。

母は眠っているおじいちゃんに布団をかけ直しながら、独り言のようにこうつぶやいた。

「すごいなぁおじいちゃん。心臓止まったのにまた動くって…畑やっとったで体力があるんかなぁ……もう頑張らんでいいのに…」

「もう頑張らなくていいのに」という言葉を母から聞いた時、なんて冷たいやつだと思った。しかし、それはおじいちゃんをずっと介護してきたからこそ出た言葉なのだと今は思う。冷たいのはこんな時にしか会いにこない私の方だ。

それから3日後、おじいちゃんは目を覚まさないまま病院で天国に旅立って行った。

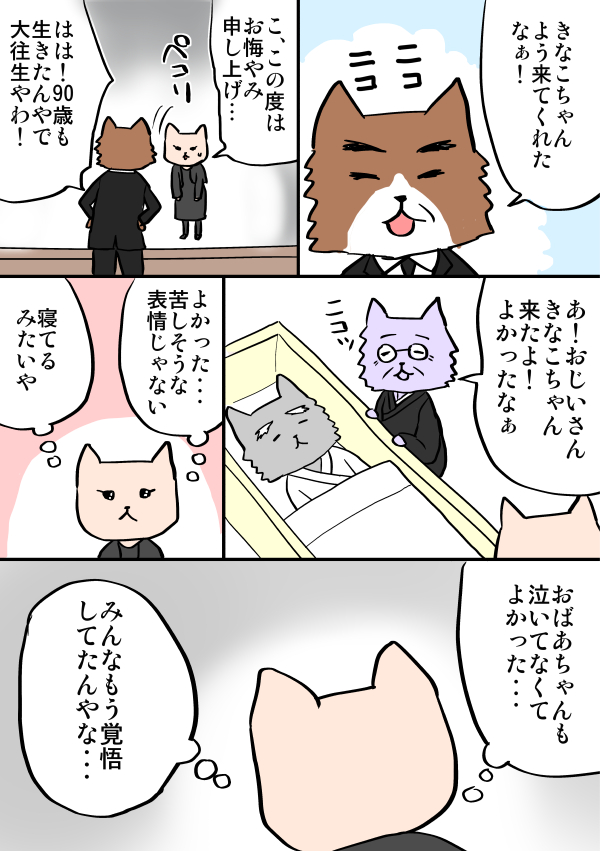

お別れの日

お葬式の日はとても晴れていて、誰も泣いていなかった。皆もう泣ききってしまったのかもしれない。

おじさんは「男で90歳まで生きたなら大往生だ」と言って、湿っぽくならないように明るく振る舞っていた。

おばあちゃんもいつもと同じでニコニコしていた。みんなずっと前から覚悟をしていたのだろう。自宅での葬儀だったので女性はお茶出しに忙しく往復していて、私もそれを手伝った。

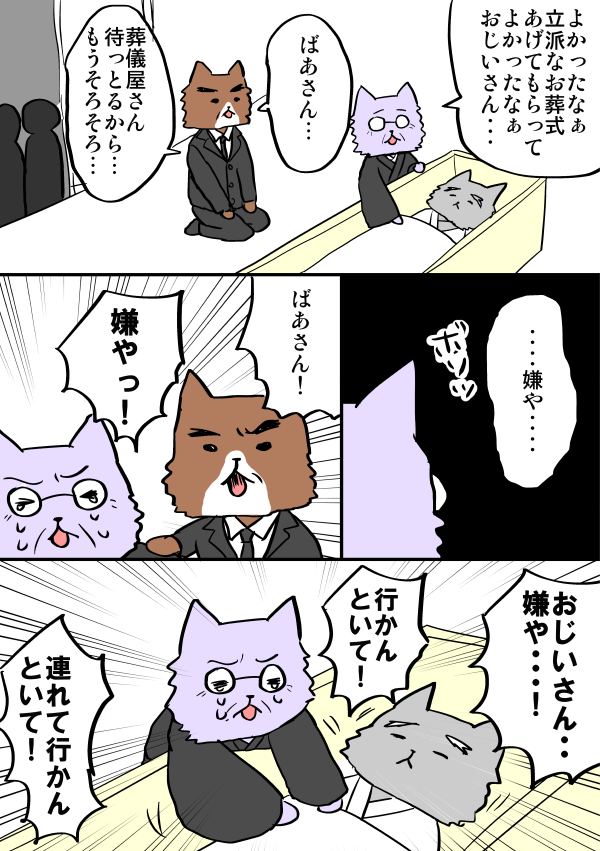

お葬式の時間は滞りなく流れ、葬儀屋さんが火葬のためにおじいちゃんの棺を取りに来る時間になった。

最後におばあちゃんがおじいちゃんに挨拶をして棺を持って行くことになったのだが、おばあちゃんはおじいちゃんとの別れの時間を引き伸ばすようにずっと話しかけ続けていた。

おばあちゃんは子供のように泣き叫び、おじいちゃんを連れて行かないでと駄々をこねた。いつも穏やかでニコニコしていたおばあちゃんが泣きわめく姿に、その場にいた家族みんなもらい泣きしてしまった。

70年以上連れ添ってもいなくなる覚悟なんてできないほど、おばあちゃんはおじいちゃんの事が大好きだったのだろう。

私はおじいちゃんにしてもらったことしか記憶がない。もっと色んな話をすればよかった。何か喜ぶことをもっとしてあげたらよかった。

だけど当時はそういうことをするのが何だか恥ずかしくて、おじいちゃんがボケてしまってからは私を忘れていくおじいちゃんを見るのが悲しくて何もできなかった…ごめんなさい。

おじいちゃんのいちじくの木がなくなって以来、私は一度もいちじくを食べていなかった。

しかし、おじいちゃんがいなくなってからは、いちじくを毎年買うようになった。いちじくの季節になるといつも好きなだけ食べさせてくれたおじいちゃんの笑顔を思い出す。

ずっと好きだったのに、毎年買えたのに、どうして遠ざけていたんだろうなぁ。